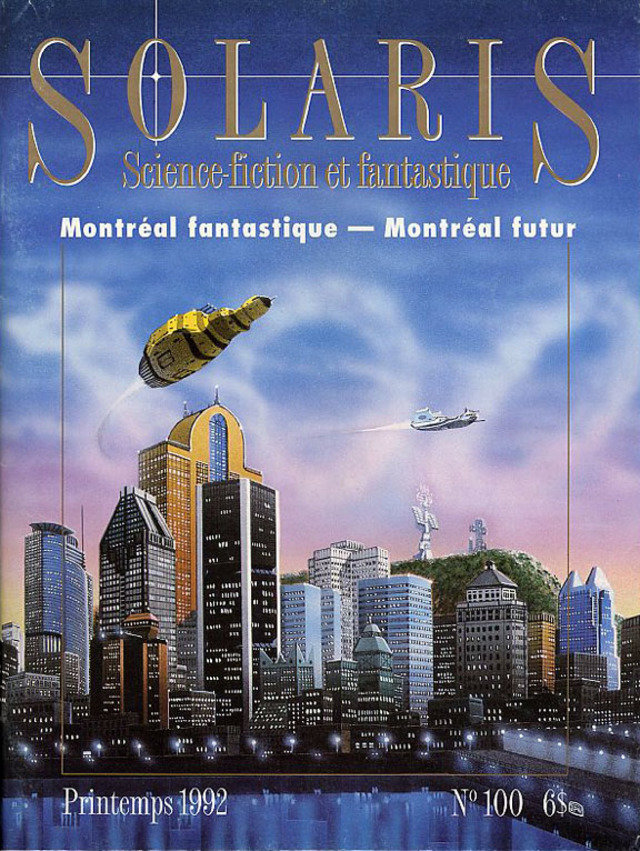

Parution : Solaris 100, Hull, 1992, p. 77-82.

Cet article veut répondre aux accusations qui réduisent la science-fiction à « un genre littéraire mineur dont les œuvres sont au mieux médiocres, appréciées par des adolescents boutonneux ou par des attardés affectifs », et qui affirment « que de toutes façons l’entreprise dans son ensemble est superficielle et d’une totale futilité » (p. 77).

Tout d’abord, la science-fiction (moderne) ne saurait être une branche mineure de la littérature parce que, historiquement, elle ne lui doit rien. Née en effet au cours de la première moitié du XXe siècle avec des auteurs comme Edgar Rice Burroughs et Hugo Gernsback, qui ne connaissaient rien aux traditions et techniques du métier d’écrivain, elle a ses propres thèmes et préoccupations, et ne s’adresse pas aux mêmes clientèles. « Sauf pour qui définit abusivement et dogmatiquement la littérature comme “l’ensemble des œuvres de fiction publiées et publiables”, la science-fiction ne peut donc être une branche mineure de la littérature mondiale » (p. 77).

On ne peut pas non plus prétendre qu’elle est globalement médiocre. Pour ce faire, on s’appuie en effet sur les critères de la littérature sans tenir compte de l’esthétique propre à la science-fiction. Mais, mesurés à l’aune de celle-ci, les chefs-d'œuvre de la littérature traditionnelle seraient fades, dénués d’imagination et coupés de la dynamique sociale. Si l’on trouve ces jugements non pertinents, alors l’inverse est vrai : juger la science-fiction d’après les critères de la littérature est tout aussi abusif. Dans les deux cas, il y a des chefs-d'œuvre, et 90 % de déchets.

Concédera-t-on, alors, que la science-fiction est superficielle, c’est-à-dire sans profondeur, sans enracinement culturel ? Rien n’est plus faux mais, pour s’en convaincre, il faut emprunter quelques définitions à la sociologie de la culture. L’intelligentsia, c’est « l’ensemble de ces personnes qui, ayant généralement bénéficié d’une éducation supérieure, ont été à même de se familiariser non seulement avec les œuvres de la littérature mondiale, mais aussi avec les traditions artistiques et philosophiques de la civilisation occidentale et qui en ont tiré une vision du monde qui les installe confortablement au sommet de la pyramide des valeurs culturelles, loin au-dessus de toutes les cultures dites populaires » (p. 78). Ce groupe, formé des créateurs artistiques et littéraires ainsi que de ceux qui se considèrent comme leur public privilégié, exclut les ingénieurs et les scientifiques. Contrôlant l’industrie du livre axée sur la littérature et l’essai de philosophie ou de sciences humaines, il promeut la culture littéraire, « une vision du monde sophistiquée qui évolue dans l’histoire, au gré des productions de ses créateurs et de l’accueil qui leur est réservé au sein de l’intelligentsia » (p. 78). Celle-ci prétend explorer et exposer de façon esthétiquement valable les problèmes de l’humanité afin de contribuer à son progrès social.

Pour cela, il lui faudrait cependant une pensée universelle qui n’écarte rien du réel. Or la culture littéraire a perdu son universalité en se détournant, depuis le XVIIe siècle, de la science moderne, qui est pourtant elle aussi un produit de la culture, « une authentique entreprise intellectuelle dont la profondeur ne le cède en rien à celle de la littérature bien qu’elle procède par de tout autres voies » (p. 79). L’intelligentsia méprise la science, qui le lui rend bien. Mais la science a sa propre vision du monde, porteuse de ses propres espoirs, aussi « une littérature d’essais philosophiques et de fiction à caractère scientifique devait [-elle] fatalement apparaître tôt ou tard, en marge de la culture littéraire traditionnelle qui n’en voulait pas » (p. 79). Aux intellectuels littéraires et aux intellectuels scientifiques correspondent ainsi la culture philosophico-littéraire et la culture scientifique, qui ont respectivement pour forum la littérature traditionnelle et la science-fiction. « Héritière d’une dimension culturelle qui peut faire remonter ses origines jusqu’à Aristote, se réclamer de Copernic, Galilée, Newton et Einstein, et qui de plus a démontré la puissance de son regard en changeant la face du monde en quelques siècles à peine, la science-fiction peut difficilement être accusée de superficialité. Elle n’apparaîtra telle qu’à ceux qui y cherchent autre chose que ce qu’elle entend offrir et qui méconnaissent ses vrais trésors » (p. 79).

Mais ceux-ci n’intéressent-ils que des adolescents boutonneux ou des attardés affectifs ? Même si elle est loin des sentiments délicats et des mondanités raffinées de l’intelligentsia, même si elle s’adresse à un milieu populaire et démocratique, même si elle accueille la jeunesse à bras ouverts, la science-fiction n’est pas réfractaire aux préoccupations esthétiques, comme l’a prouvé la Nouvelle Vague, et sa clientèle se révèle plus curieuse, mieux nantie et plus scolarisée que la moyenne nationale : ce ne sont pas là des signes d’immaturité. Resterait-elle, malgré tout, une entreprise futile ? Alimentant la réflexion des membres de la culture scientifique quant aux possibilités et aux problèmes véhiculés par le développement technique, anticipant et absorbant le choc du futur de façon à diminuer ses effets nocifs au profit d’un avenir meilleur, « elle constitue une littérature dont l’utilité sociale actuelle dépasse de très loin celle qui se contente d’exposer les souffrances et de revendiquer aveuglément leur élimination » (p. 81).

La contribution culturelle et politique de la science-fiction est donc aussi importante que celle de la culture littéraire et, s’il est chimérique d’espérer la réunification de ces deux cultures, on peut au moins souhaiter leur tolérance réciproque.

Source : Bouchard, Guy, L'ASFFQ 1992, Alire, p. 223-225.