À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

[5 FA ; 3 HG]

Les Petits Trains

Les Dessins aminés

Mutation

Clotilde 1

Café beige

L'Énigme du coude

Relent

Les Termites

Commentaires

Lorsqu’on se penche sur le passé des genres au Québec, comme nous le faisons ici, on peut parfois percevoir à quel point ce que recouvrent les étiquettes est tributaire d’un lieu et d’un temps. Mais aussi parfois comment les textes flottent au-dessus de ces contingences. Le milieu naissant de la SFFQ a revendiqué ce recueil lorsqu’il en a pris conscience, à l’époque, pour son titre, puis ses contenus. Un peu plus de quarante ans plus tard, lisons-nous de la même façon ces « contes », ces nouvelles, ces textes ? J’en donnerais seulement deux exemples.

Dans « Les Petits Trains », la narratrice, JE, écrit ou elle est écrite, elle ne sait, dans sa vaste maison aux pièces vides et sonores dont elle a fait partir l’homme qu’elle aimait. Dans la maison, ou dans l’histoire, il y a une femme, avec un enfant qui pourrit du dedans, il y a un homme, un peut-être couple des parents de l’enfant qui attendent sa mort… mais ce sont peut-être des scènes qui se sont échappées des murs. Après la disparition de l’enfant, la femme vide peu à peu la maison, y compris de l’homme qu’elle aimait, et se met à noircir les murs de mots, jusqu’au moment où elle se rend compte que « la voix s’était tue » et quitte la maison, pour y revenir ensuite avec l’homme et marcher de pièce en pièce en posant des rideaux et en recrépissant.

Pas de train dans ce texte, bien sûr, sinon le train des phrases à la Marie-Claire Blais qui constituent un seul long paragraphe, le train des séquences qui se répètent avec des variantes et le circuit sans fin de l’histoire qui se mord la queue, jeux et JE obsessionnels d’échos et de reflets.

Dans « Les Dessins aminés », la narratrice, JE, reçoit des lettres dont elle découpe surtout les timbres. JE semble prisonnière d’une pièce où elle subit un interrogatoire répétitif et sans suite. Des personnages nommés D, M ou B lui parlent d’un livre que JE a écrit sous un autre nom, lui posent des questions auxquelles elle ne sait pas répondre, tout en interagissant de manière aléatoire avec l’environnement ; des jouets mécaniques, avions, voiture, explosent en couvrant JE de particules métalliques sans pouvoir cependant lui fournir une carapace protectrice. JE brise des vases en porcelaine. Il y a partout des découpures, des tessons, des fragments, des objets en morceaux ; enfin l’homme des lettres arrive, dépouille JE de sa carapace métallique et la fait sortir de la maison, où les autres personnages restent.

Il faut supposer ici que le titre n’est pas une erreur typographique et donc que la dyslexie du lecteur est voulue (dessins animés). Les acides aminés sont les minuscules fondements qui s’articulent afin de permettre tous les processus vitaux. Faut-il chercher un sens profond à ce terme, ici ? Peut-être, par antiphrase, comme l’indiquerait aussi la dyslexie : tout le texte baigne dans l’éclaté, le parcellaire, dont lui seul permet la cohésion – une cohésion toute formelle : c’est encore un unique paragraphe, dont les longues phrases presque incantatoires produisent un effet d’étourdissement au ralenti, au contraire de la frénésie temporelle des dessins animés américains dont on peut supposer que l’auteure les a beaucoup vus, comme toute sa génération. Car il y a en effet dans ce texte du dessin animé des années 40 et 50, parfois très physiquement violent, dans les gestes hachés des personnages et l’absurdité des situations. JE est encore victime, en tout cas, en proie à des autres anonymes, captive d’une situation insidieusement cauchemardesque, mais qui semble ici avoir une issue, puisqu’elle parvient à en sortir – non sans aide.

Tous les textes fonctionnent selon les mêmes principes : la répétition cauchemardesque, l’arbitraire onirique, le parcellaire et l’éclaté, le labyrinthe des temps, des lieux, des phrases, une violence et une culpabilité qui ne cessent de courir en filigrane, ou très explicites, tout cela suffit-il à justifier l’étiquette « fantastique » ? Essayer de résumer ces textes en soulignerait plutôt le caractère fantasmatique. Peut-on parler de contes fantastiques, comme le fait la quatrième de couverture, en invoquant aussi Kafka et – plus curieusement – les poussées fantastiques de Balzac ? Je ne crois pas, même si une bonne part de l’effet fantastique dépend de l’œil de l’observateur.

La qualité presque incantatoire des répétitions, la longueur sans répit des paragraphes où le temps et l’espace se déforment parfois d’une phrase à l’autre, le caractère haché et aléatoire des situations, des décors, des personnages (si l’on peut parler de personnages pour les uniques initiales récurrentes des hommes ; les seuls personnages nommés sont des femmes…), les trous récurrents aussi des ellipses qui télescopent les gestes, tout cela évoque plutôt des cauchemars rendus avec une minutie obsessionnelle, les fantasmes d’une psyché souffrante et divisée, un JE oscillant entre la névrose et la psychose, essayant d’exorciser des souffrances, des terreurs, des haines et des désirs perçus comme inavouables. Si fantastique il y a, ce n’est définitivement pas celui qui se sert de la panoplie des motifs devenus familiers.

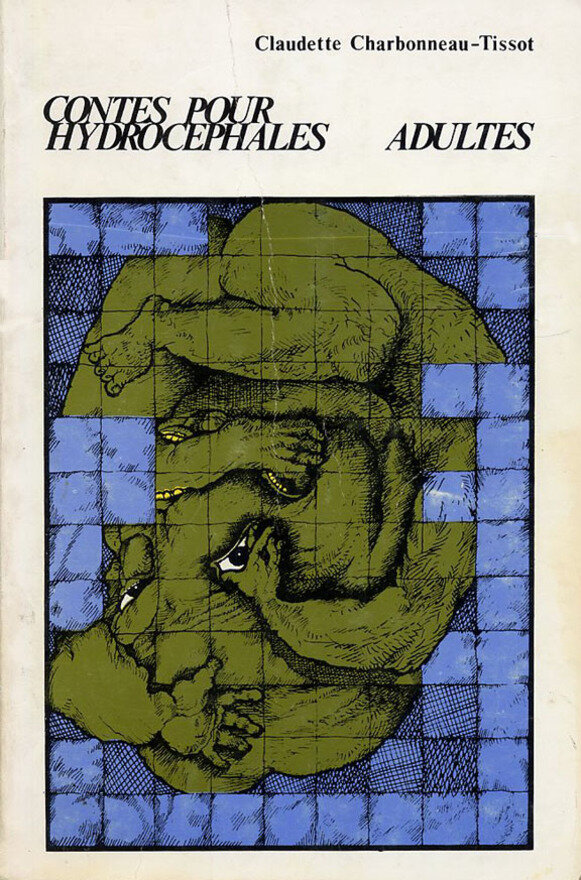

Mais qu’on ait parlé en 1974 de « fantastique » à propos de ces contes – dont il faudrait peut-être aussi commenter le titre / les destinataires : « hydrocéphales », des lecteurs à la tête pleine d’eau et donc décérébrés – et que certains d’entre eux soient inclus dans L’ASFFQ une quarantaine d’années plus tard me paraît tout à fait symptomatique, sur deux plans : d’abord, l’hésitation qui préside à la naissance officielle des genres au Québec dans les années 1970 – et qui se maintient (les mânes de Todorov doivent être fort satisfaits) ; et ensuite, on peut voir pourquoi le fantastique a plus vite acquis et mieux conservé ses « lettres de noblesse » que la science-fiction, étant plus facilement cooptable par l’institution littéraire lorsqu’il est autant et plus le produit d’une écriture que d’un contenu. [ÉV]

Références

- Lord, Michel, Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec V, p. 182-184.