À propos de cette édition

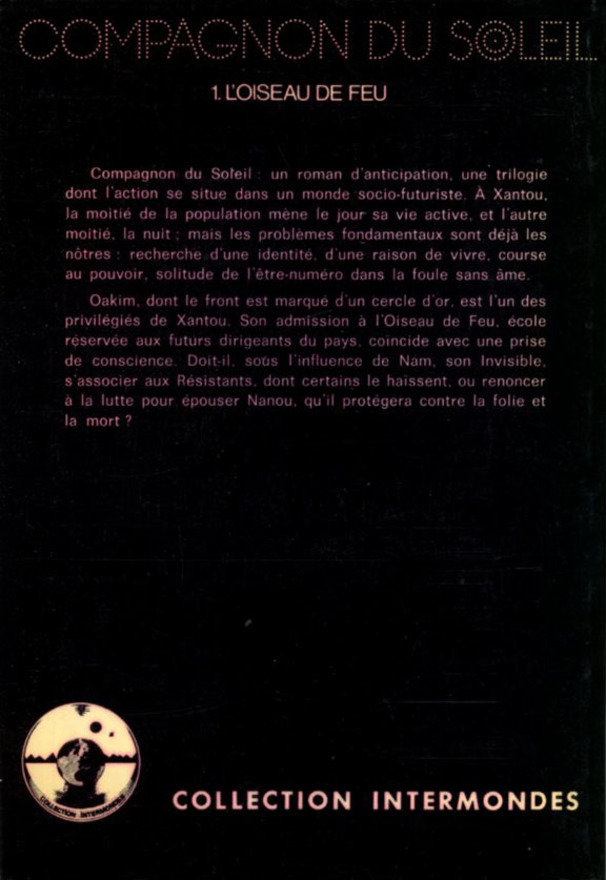

Résumé/Sommaire

Oakim est un jeune homme qui appartient à l’élite du pays d’Ixanor, dans un futur indéterminé, à un ou deux siècles de notre présent (ou plus). Il habite la capitale, Xantou, et il est un Compagnon du Soleil, ce qui le dispense de l’obligation de vivre la nuit une année sur deux. L’État maximise ainsi l’utilisation par la population des ressources puisque deux familles se partagent chaque logement tandis que les lieux de travail, les transports en commun et les commerces roulent jour et nuit.

Ce rythme de vie n’est pas accepté par tout le monde et Oakim se rend compte que la rébellion couve, malgré la surveillance protéiforme et l’encadrement assuré par de nombreux agents du pouvoir. Un hasard lui permet de contacter, au mépris de toutes les interdictions, le garçon qui dort dans sa chambre le jour. L’autre lui fait parvenir un journal clandestin qui édite les articles du Chat, un Résistant aux idées séduisantes.

Bon élève, fils d’un père haut placé dans l’administration, Oakim est recruté par l’école de l’Oiseau de feu, qui forme les futurs dirigeants de l’Ixanor. Il apprend alors que s’il a le privilège de ne jamais être obligé de vivre la nuit, d’autres sont relégués par l’État à une existence nocturne perpétuelle. Son correspondant, Nam, porte au front la marque de la Lune Noire qui le condamne à cette nuit sans fin. Oakim apprend également que son père Drek est le commandant d’un escadron de la mort, les Jeunes Fauves, qui sert de bras armé au régime. Sauf que Drek n’est pas son père biologique, puisque sa mère Méani portait déjà Oakim quand elle a rencontré et épousé Drek.

Le jeune homme saute le pas en prévenant les réfractaires d’une opération policière qui menace l’imprimerie clandestine des Résistants, mais la gratitude de ceux-ci l’emporte à peine sur la méfiance qu’Oakim leur inspire. Seul Arkel, le père de Nam, parvient à obliger les Résistants qu’il dirige à faire confiance au Compagnon du Soleil. Arkel n’est autre que le Chat et il a connu Kmir, un des martyrs de la résistance initiale à la mainmise sur l’État par les Compagnons du Soleil.

Désemparé, incapable de savoir où est sa place dans ce monde brutal qui l’a abreuvé de mensonges, Oakim épouse la jolie Nanou, une jeune voisine qui a aimé Nam mais qui craint surtout le retour à la vie la nuit. Malgré toutes les mises en garde, il souhaite au moins la sauver des ténèbres puisqu’elle bénéficiera de l’exemption de son mari.

Commentaires

La carrière d’écrivaine de Monique Corriveau a duré moins de vingt ans, de 1959 à 1976, mais elle a signé certains des plus beaux romans pour jeunes de la littérature québécoise. Sa dernière année de vie a vu la publication de deux ouvrages de science-fiction, Patrick et Sophie en fusée et Compagnon du Soleil. Ce dernier, en trois volumes, est de loin le plus substantiel des deux.

Alors que la dystopie connaît une vogue prolongée en littérature jeunesse, il n’est pas mauvais de rappeler que Corriveau, longtemps avant Hunger Games, avait brossé le portrait d’une autre société de la pénurie, injuste et impitoyable, dont les enfants devaient décider de l’éventuelle rédemption. Elle s’adressait toutefois à un public plus mûr, à cheval sur l’adolescence et l’âge adulte, en traitant de sujets plus graves sans simplifier à outrance les dilemmes moraux de ses personnages adultes. En même temps, le monde d’Oakim est également post-apocalyptique puisqu’il est question d’une guerre, sans doute nucléaire, qui a précipité les transformations conduisant à l’utopie des fondateurs de l’Ixanor, dominés par le souci de la survie.

À bien des égards, ce premier volume est le plus prenant des trois tomes de la trilogie puisqu’il permet au lecteur de découvrir l’étrange société de l’Ixanor, dictature sans dictateur, État totalitaire régenté par un ordinateur omniscient, le Génie, et une machine bureaucratique à son service. En même temps, Oakim est en proie à un déchirement croissant entre la brillante carrière que ses parents espèrent et la sympathie qu’il éprouve pour les appels à la contestation du système dont il profite. Les premiers accrocs à sa routine bien réglée se transforment en gestes de plus en plus imprudents, ce qui engendre une tension croissante. Le jeune homme court à la catastrophe et il prend conscience qu’il est trop près du pouvoir pour glisser indéfiniment entre les mailles du filet. Quand il décide que la révolte populaire est sans espoir et qu’il vaut mieux rentrer dans le rang, il choisit de combler son irrépressible besoin de justice en épousant une jeune voisine dans l’espoir de la sauver du retour à l’horaire nocturne qui la tuerait.

Il ne s’agit pas du geste héroïque préfiguré par le prologue, mais d’un aveu de défaite. Oakim se déclare vaincu par la puissance du système et c’est ce qui distingue ce premier tome de l’ouvrage équivalent qui aurait été écrit de nos jours. Un auteur actuel aurait sans doute choisi une conclusion moins abrupte et plus triomphante, mais les attentes des lecteurs actuels en matière de trilogie ont été façonnées au moins autant par celle de Star Wars qui arrivait tout juste au cinéma en 1976 que par The Lord of the Rings.

Moins inféodée aux modèles des grands succès hollywoodiens, Corriveau se nourrit de toutes les horreurs du vingtième siècle – les goulags, les génocides, les guerres, les dictatures – pour imaginer un univers d’autant plus implacable qu’il est civilisé. Les avantages de la civilisation font presque admettre l’inhumanité du système.

Par certains traits, l’Ixanor évoque une utopie socialiste ou communiste dont le récit ne retiendrait que les aspects cauchemardesques. Le Génie de Xantou désincarne sous la forme d’un ordinateur des dictateurs en chair et en os comme Staline (qualifié de « génie de l’époque ») ou Ceausescu (le « génie des Carpates »). L’égalité de tous et toutes se traduit par un dénuement matériel semblable, un travail incessant, des repas consommés dans des réfectoires communaux et l’abolition de la plupart des liens familiaux. Ne subsiste que la cellule familiale de base, constituée des parents et de leurs enfants, mais plus rarement d’un aïeul. En revanche, le modèle du couple hétérosexuel avec enfants est si bien universalisé qu’il n’est jamais question, même au sein des Résistants, de vivre d’autres sexualités, de contrôler les naissances au point de réduire la surpopulation ou d’accepter le célibat.

Corriveau n’insiste pas sur l’égalité des hommes et des femmes puisqu’elle va de soi en Ixanor. Les deux parents d’Oakim travaillent et jouissent d’une reconnaissance proportionnée à leurs mérites, abstraction faite des considérations politiques. Néanmoins, Méani conserve un rôle de maîtresse de maison quand il s’agit d’accueillir les amis et de charmer des alliés potentiels de son mari. Cela n’est pas sans rappeler le modèle soviétique qui accordait aux femmes l’accès au travail sans pour autant exiger des hommes une contribution aux travaux ménagers. Les attentes sociales demeurent au fond les mêmes.

L’écriture de la trilogie est empreinte d’une certaine sécheresse puisque l’analyse sociologique l’emporte souvent sur la mise en scène des sentiments et des situations. Elle doit aussi relever le défi d’évoquer une société coulée dans une épaisse gangue de silence tout en permettant à Oakim de percer petit à petit les secrets familiaux qui relient la plupart des personnages principaux.

Ainsi, Corriveau change parfois de point de vue au milieu d’une scène, au risque de provoquer la confusion du lecteur, afin de révéler les réactions secrètes et les pensées des gens qui ont affaire à Oakim. Quand un long chapitre abandonne le point de vue d’Oakim pour explorer le passé d’Arkel et Nam, le schématisme de la narration apparaît encore plus clairement. L’action est parfois résumée plus que racontée. Corriveau, pressée par la maladie, se hâtait-elle de compléter son grand projet ? Dans le contexte de la production québécoise contemporaine, qui a engendré plusieurs projets inaboutis dans l’immédiat (L’Oiseau de feu de Brossard, Tyranaël de Vonarburg), cette trilogie a néanmoins l’avantage d’avoir été terminée. [JLT]