À propos de cette édition

Autres parutions

Commentaires

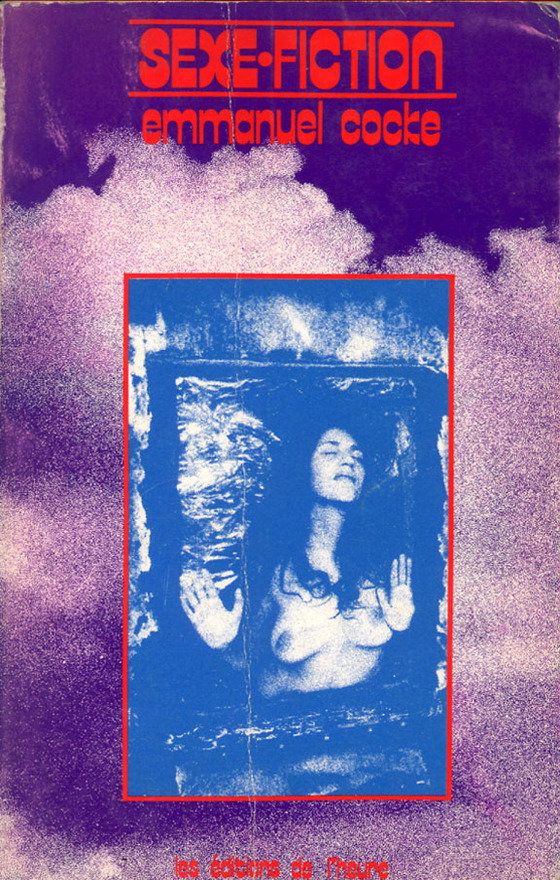

Le recueil de nouvelles Sexe-fiction est la dernière de ses œuvres qu’Emmanuel Cocke a pu voir publiée avant son accident fatal, à vingt-huit ans, dans le golfe du Bengale. Si ce n’était pas de cette mort prématurée, il est fort à parier que Cocke serait passé au panthéon des auteurs de science-fiction québécois (bien qu’il soit né en France) et que son nom résonnerait encore aujourd’hui parmi ceux des maîtres. Prolifique (de 1971 à 1974, cinq de ses titres ont été publiés, dont un à titre posthume), il étonne encore aujourd’hui par une actualité qui se ressent à la fois dans le style et dans le choix des thèmes.

Sexe-fiction n’y échappe pas, grâce à une plume que semblent se partager tour à tour Éric Chevillard, pour la pédanterie ironique, les longues énumérations et les répétitions, et Édouard Bond, pour le côté irrévérencieux, la présence sporadique de l’anglais et les quelques vulgarités qui tranchent avec un registre généralement soutenu. Si le titre laisse croire à une tentative littéraire de nouvelles érotiques, on est loin des « sexercices de style » d’Emmanuel Aquin (La Chambranleuse, 2000) : plutôt que d’utiliser le récit comme prétexte à des scénarios sexuels, Cocke place en tout temps le sexe en trame de fond, sans se complaire dans les descriptions pornographiques. C’est ce filon qui donne au recueil toute sa cohérence, et Cocke semble avoir compris qu’il devait par conséquent se trouver en arrière-plan, ou disséminé çà et là, et non matraquer le lecteur à la première heure.

Représentatives de la contre-culture de l’époque, les nouvelles remettent d’abord et avant tout en question le capitalisme, le mode de vie américain – qui prend graduellement la province d’assaut – et l’importance démesurée qu’accordent de plus en plus de gens aux biens matériels. Le recueil est aussi une ode aux arts, plus particulièrement à la littérature, et à la réflexion philosophique, qui passe en grande partie par une satire de la société et des systèmes politiques en place (« Les Ennemis du joualbum » est à cet effet exemplaire). Les opinions de l’auteur sont visiblement assumées dans ces nouvelles qui n’ont rien de polyphonique.

En préface, Luis-Manuel Swedenborgès note pourtant que ce que Cocke « coiffa du joli titre Sexe-fiction » est « quelque chose de plus solide que ses rêves en appartement transparent, quelque chose d’absolument pas autobiographique, quelque chose de nouveau, d’aussi sincère que le reste » (p. 7). Mais à travers cette sincérité « absolument pas autobiographique », on ne peut s’empêcher de voir un reflet des fantasmes ou des craintes de l’auteur. Difficile, en effet, de ne pas voir Cocke en ce scientifique las de la société matérialiste, qui décide de la quitter pour le monde de la transparence (« Tout le monde doit s’arrêter un jour ») ; difficile de ne pas le voir non plus en Ordon, à qui la panne d’inspiration créatrice coûtera la vie (« Le Visionneur de la fille à queue ») ; difficile, enfin, de ne pas le voir en Serge Marcus, résolu à se suicider si la réponse qu’il attend d’un éditeur n’est pas favorable à la publication (« Les Pieds sur un disque de Marie Laforêt »).

Une autre des forces de Cocke est son usage des néologismes. On sait que l’emploi de ces derniers devient rapidement lourd dans une science-fiction qui s’en sert pour désigner les nouvelles réalités de l’univers diégétique, et Cocke parvient justement à éviter cet écueil en les utilisant non pour montrer de nouvelles réalités, mais pour signifier que l’histoire se passe dans une société qui n’est pas la nôtre, qui a évolué à partir de la nôtre et qui a par conséquent son propre langage. La majorité d’entre eux ne constituent que des ajouts à la famille d’un mot, de sorte qu’un nom se transforme en verbe ou en adjectif, comme en font foi ces quelques expressions tirées de « Vivre à la surface » : Chénuma « chewinggumma une brindille d’herbe aphrodisiaque », « une brume d’aquarelle infrasonore silhouettait sa démarche souple » et on nous indique qu’elle portait des « mini-bas de zibeline délicatisée » (p. 78).

À cette prose poétique s’ajoutent aussi quelques jeux de mots, mais on a dans certains cas l’impression que l’auteur, comme plusieurs à cette époque, teste capricieusement de nouvelles orthographes sans raison valable. L’« as en sœur » du « Visionneur de la fille à queue », par exemple, n’a aucune raison de convoquer l’as ou la sœur ; son orthographe ne sert qu’à faire comprendre au lecteur qu’il ne s’agit pas d’un ascenseur ordinaire, ce qui aurait pu passer par un meilleur choix de terme. On ne peut toutefois que sourire devant la « machine à aigrir » de « Les Pieds sur un disque de Marie Laforêt », l’expression décrivant parfaitement le sentiment qu’a Marcus devant un instrument de torture auquel il ne peut résister à se soumettre.

Il vaut enfin la peine de mentionner que le recueil renferme aussi des illustrations d’Emko visiblement novatrices pour l’époque, qui recourent au collage pour créer un effet graphique qui sied bien à la plume de Cocke. [CaJ]

Références

- Cliche, Élène, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec V, p. 822-823.

- Le Gal, Caroline, Les libraires, hors série 2013, p. 12.