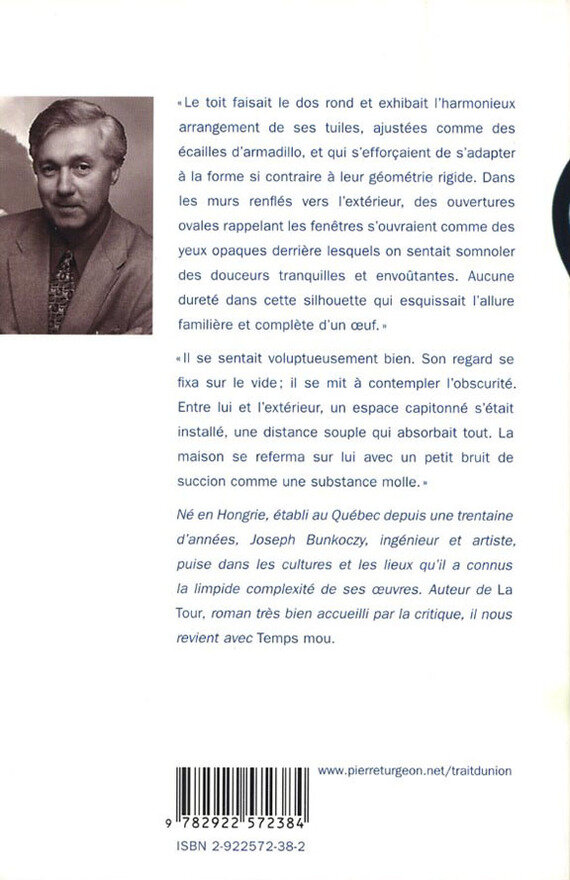

À propos de cette édition

Résumé/Sommaire

Le savant Duloustot invente avec l’aide de son assistant Tristan une machine encéphalotronique capable de donner un sens à l’existence en modifiant l’environnement de l’utilisateur selon les désirs de celui-ci. Il leur faut un cobaye pour mettre la machine à l’épreuve et Tristan songe à son ami Antoine, qui est curieux de tout.

Lors d’un repas organisé par Tristan et le professeur, Antoine tombe dans le panneau et accepte de servir de sujet expérimental. Or, Antoine aime la tendre Zis et Tristan aime la jolie Carélie, mais, lors d’une soirée chez l’aristocrate Jean-Paul Jean, un début de flirt entre Antoine et Carélie mène à une fatidique étreinte.

Dès lors, la solution de la facilité s’impose de plus en plus puissamment à Antoine. Devenu gênant, Tristan subit une métamorphose progressive qui l’éliminera comme rival potentiel d’Antoine. Zis se fait moins présente et ne commencera à soupçonner la vérité que lorsque cela n’aura plus guère d’importance. Antoine renonce à ses autres travaux pour s’attaquer à un traité de sémantique anatomique reprenant une méthode et des résultats vieux de deux siècles. Et l’inertie finale du sommeil, torpeur indépassable dans son genre, exerce sur Antoine une attirance de plus en plus marquée.

La maison d’Antoine se referme peu à peu sur lui, telle une coquille protectrice. Il n’en sort presque plus d’ailleurs, ne travaille presque plus et se réfugie dans une obscurité accueillante.

Zis réagit en confiant ses soupçons à… Carélie et en achetant un revolver à effet rétroactif, qui tue ses victimes dans le passé. Mais il est trop tard. L’ultime transformation d’Antoine le réduit à une flaque liquide parfaitement passive, libérée du besoin d’avoir une forme ou un volume. Quand Zis arrive sur les lieux, la dissolution d’Antoine est presque complète et elle le prend pour une simple tache maculant le tapis.

La disparition d’Antoine prive la machine encéphalotronique de sa raison d’être. L’invention du professeur Duloustot entre immédiatement en déliquescence et, accessoirement, élimine le savant. Quant à Tristan, il est devenu un corbeau qui hantera longtemps encore les ruines du laboratoire. Carélie s’enfonce dans la nuit et Zis part sans regret.

Commentaires

Temps mou se lit comme un aimable exercice de style, sans rien de particulièrement rédhibitoire, sans rien de particulièrement heureux. En soi, c’est peut-être bien le signe de ce que l’ouvrage dénonce sous le couvert de l’anecdote. Ce temps mou où sombre Antoine, c’est l’ère de la mollesse et de la facilité qui débute avec la quête du confort, aussi bien matériel qu’intellectuel. « On s’habitue aisément à une vie plus facile », affirme solennellement Duloustot (p. 60) sans se rendre compte des conséquences pratiques d’une machine qui rend possible le moindre effort en tout.

Le sort d’Antoine semble suivre la pente dangereuse de la civilisation du confort. La machine de Duloustot « réalise les désirs de celui à qui elle est couplée » (p. 30). Or, Antoine ne souhaite rien de plus. Il clame que rien ne doit l’empêcher de suivre la voie qu’il désire : « Ma vie est à moi, elle m’appartient et j’en fais ce que je veux ! » (p. 85.) En décrivant les étapes de l’assoupissement d’Antoine, l’auteur illustre les risques de l’absence même de contrariétés et d’obstacles dans l’assouvissement de ses désirs.

Une conversation onirique avec le Frère Breuil, qui a fondé le domaine de la sémantique anatomique, illumine une autre forme d’abandon, car le converti souligne que l’Église est la plus généreuse des institutions : « une fois qu’on y est entré on n’a plus à s’inquiéter, on s’occupe de vous. Des gens très attentifs veillent à votre bien-être. On vous guide, on vous encourage, on vous récompense. » (p. 104.) Antoine en tire la conclusion évidente, mais sans se l’appliquer à lui-même : « vous avez tout abandonné pour une sorte de confort personnel ».

Si cette dénonciation du confort est bien le but visé par l’auteur, l’intention nuit franchement à l’intérêt de l’œuvre. Malgré toute la fantaisie d’un style qui fait appel à des néologismes charmants et à une personnification des objets, les péripéties sont si convenues que le lecteur lui-même risque de piquer du nez en lisant.

Accusant l’influence de Boris Vian, Bunkoczy use en partie du style défriché dans L’Automne à Pékin et porté à son apogée dans L’Écume des jours. Cependant, il a choisi une forme curieuse pour stigmatiser – si c’est bien ce qu’il visait – le laisser-aller et les pièges de la recherche du confort. La prose de Vian, dans sa forme originelle, était loin d’être facile et exigeait du lecteur une attention soutenue s’il ne voulait pas succomber à la lecture conventionnelle des tropes. Et cette prose était porteuse de tragédies véritables, non moins cruelles pour la part de tendresse et d’humour de l’écriture.

Il est vrai que les effets de cette écriture ont été recherchés par plusieurs auteurs québécois plus enclins à jouer avec les mots qu’à mettre en scène le tragique de l’existence. Dans le genre qui nous intéresse, on songera, par exemple, à Mylène Goupil dans Le Détonateur (1992).

D’ailleurs, la prose de Bunkoczy n’est pas exempte d’emprunts patents aux textes de Vian. Ainsi, sa description du départ du Frère Breuil se lit comme suit : « Sur ce, il se mit à descendre la côte à grands pas en faisant parfois des sauts à pieds joints, de sorte qu’à chaque fois sa robe se gonflait sous l’effet de l’air et prenait la forme d’une cloche. Il devint rapidement très petit et, enfin, disparut. » (p. 109). On peut la comparer à un passage semblable dans L’Automne à Pékin : « L’abbé Petitjean lui serra la main et partit sans se retourner. Il sautait haut pour que sa robe prît à chaque retombée la forme d’une cloche. Il était tout noir sur le sable. » Par la même occasion, on saisit l’enflure du style de Bunkoczy, nettement plus verbeux sans toujours être plus poétique que celui de Vian.

Il devrait être clair que la science-fiction ici, malgré la présence de la machine encéphalotronique et de multiples néologismes, s’efface derrière la fable. Ce qu’il y a de plus proche de la science-fiction, dans un sens, ce sont peut-être ces descriptions accordant un rôle actif aux objets. L’action qui leur est prêtée par le verbe devient réelle. Là où la littérature générale cantonne ses décors dans un rôle passif, la science-fiction a souvent fait intervenir les lieux d’une histoire. L’auteur de science-fiction, informé par les découvertes de la science, n’hésite pas à faire d’objets et de lieux des acteurs de plein droit. En reprenant l’approche de Vian à son compte, Bunkoczy se rapproche de cette sensibilité en livrant des évocations de lieux et d’objets affairés, et même fourmillant d’activité.

Si Temps mou n’est pas du ressort de la littérature réaliste, ce roman n’a pas non plus la rigueur de la science-fiction classique, où il aurait parfaitement pu entrer mais qui aurait exigé une forme plus ramassée. Condensée sous la forme d’une nouvelle, cette histoire aurait reposé sur un argument mieux charpenté et aurait pu faire mouche. Toutefois, Bunkoczy a hésité entre l’hommage – appuyé – à Boris Vian et la fable potentiellement mordante. Le résultat est agréable, mais anémique. [JLT]

- Source : L'ASFFQ 2000, Alire, p. 35-37.